机器人全面替代人类还早。

机器人全面替代人类还早。

虎头蛇尾的机器人马拉松

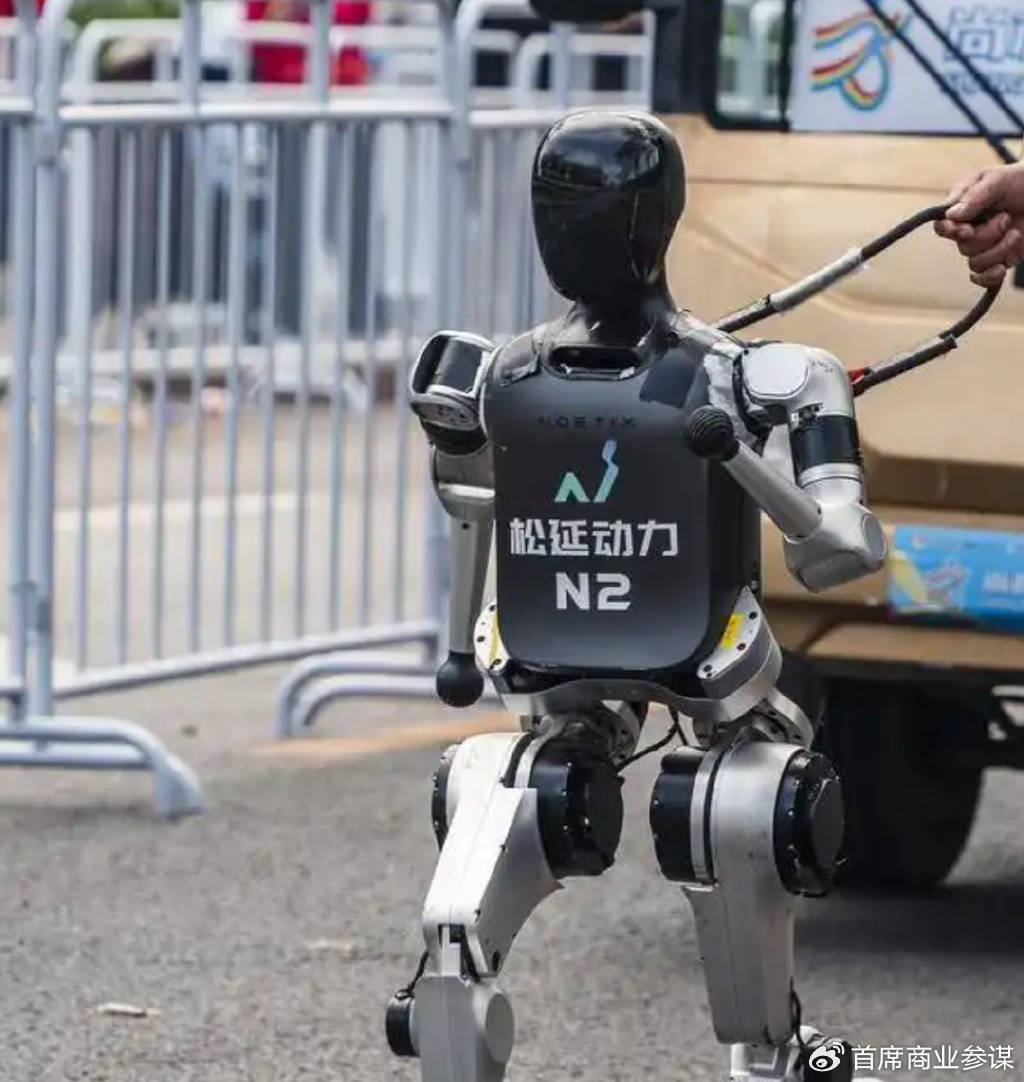

4月19日,当天工Ultra、松延动力N2与行者二号等人形机器人相继冲过终点线,分别取得冠亚季军。号称“全球首个人形机器人半程马拉松”正式落下了帷幕。

当天有20个机器人参赛,其中只有7个跑完了全程21公里,而第一个出发的天工机器人不负众望拿下了冠军,用时2小时40分钟,配速达到了每小时八九公里,中途也更换了3次电池。

相比之前各路“酷炫”的机器人动作操作,这次马拉松比赛产生了非常大的期望落差,搞笑、仓促、尴尬才是主要感受。通过直播我们看到机器人摔跤、撞护栏、甚至“头身分离”仍顽强奔跑,工程师全程拿着遥控手忙脚乱调试,观众一边加油一边调侃……

有一说一,对于此次全球首个人形机器人半马拉松,因为其真实连续多变的环境,一些企业其实还是做了一些准备的。

例如,为规避训练中关节磨损程度的不确定性,某机器人选择了4台机器作为替补选手,如果比赛中机器人选手的关节出现了损坏,便立刻更换。(在这次机器人马拉松中,这是被允许的,包括补能。)

有些机器人也加强了N2脚踝的结构强度,连杆加粗,齿轮箱加厚,就连轴承的接触面积也做了加大,以提高机器人的抗冲击能力。同时也优化了N2的算法,让其在落地时的力气不要太大,降低N2对脚踝的磨损。

而另一家来自清华团队的夸父机器人此前在接受媒体采访时表示, “夸父”奔跑速度可超7km/h,通过一个以降低运动耗能为目标的强化学习框架提升其运动效率、稳定性与地形适应能力,最终实现快速真机迁移和拟人步态稳定奔跑,能在户外低温、大风、地形起伏等复杂情况下实现30余分钟的持续稳定跑步 。

但从结果来看,很多机器人都没能坚持跑完全程,这说明真实的马拉松还是远超实验室的模拟难度,关节结构、能耗效率、散热能力和运动算法的强弱在这次马拉松中暴露无疑。

不过,有业内人士表示,本次马拉松主要测试的是双足移动能力。但对多数人形机器人企业而言,眼下的重点在于精细操作能力,即上半身的手眼脑协同,这才是打开商业化场景的关键。因此,对于展示下肢能力的马拉松,许多企业缺乏兴趣。即使表现出色,也难转化为商业价值;若表现不佳,更可能拉低估值。

所以这次马拉松比赛,既缺少近期大热的宇树与众擎机器人,曾在河西走廊玉门展示长距离、复杂地形奔跑的星动纪元也没有参赛,有科技巨头背书,大家给予厚望的小鹏机器人同样并未出席……

有大v调侃,恐怕这次马拉松比赛是“空头”主办的比赛,是想主动刺破人形机器人的泡沫。这次比赛最累的不是机器人,而是背后的工程师和跟随保障团队,前前后后操碎了心。本来以为AGI时代即将来临,机器人替代普通人工作不是梦。看了这次比赛,心可以放肚子里了,还能再做五十年的社畜,饭碗保住了。

机器人行业需要用发展的眼光来看

在比赛前大部分从业人士对于比赛普遍是不太看好的,认为会暴露行业中很多问题,象征大于实质。但没想到还是有20个机器人真正到现场参加比赛,这是需要勇气和信心的。让我们先给他们点个赞,还是要用发展的眼光来看机器人。

这次比赛全程是直播的形式,同时邀请了国内外140家媒体来报道,直接把机器人摔跟头、乱转圈、撞围栏的画面直播给全球观众看,就是要让全世界都看到中国机器人发展的真实情况有进步,但也有不足!

比起企业以往精心录制的高清demo视频,指定场景和空间的运动表现,譬如马拉松,无疑才是最好的真人秀。行业的未来,取决于能否跨越“技术炫技”与“实用工具”之间的鸿沟。政策红利与资本推力固然重要,但最终需回归商业本质:解决真实需求。

逐际机器人创始人张巍此前接受采访时认为,具身智能目前还存在诸多难题。硬件同质化严重,真正可用的具身智能产品少;多数人形机器人处于“Demo”阶段,难以落地商用;机器人在性价比、稳定性和适应复杂环境能力等方面表现不佳,距离大规模生产和广泛应用仍需5 – 20年;目前数据处理方法难以满足理想功能需求,不应盲目堆数据提升性能。

那么我们要怎么展望机器人的未来呢?不如先看看过去。

01、扫地机器人行业历经几十年沉淀

如今的人形机器人的尴尬处境,其实在扫地机器人行业已经完整体验过一遍行业迭代与需求爆发。扫地机器人诞生于上世纪90年代,瑞典伊莱克斯推出“三叶虫”(Trilobite),配备超声波避障和地图构建功能,但厚度达13厘米,价格高昂(约2000美元),仅实现有限量产。

2002年,美国iRobot推出Roomba系列,采用“三段式清扫结构”(边刷+滚刷+吸尘口),售价降至199美元,成为首款大规模普及的家用扫地机器人。但其随机碰撞模式导致覆盖率低,常被用户吐槽为“智障机”。

2010年,美国Neato推出全球首款基于激光雷达(LDS)和SLAM(即时定位与地图构建)技术的扫地机器人XV-11,实现全局规划清扫,支持断点续扫,但因成本高难以普及。

当中国制造逐渐在全球市场占据重要地位之后,制造业的边际成本更低了,以前几百美元一套的激光雷达价格被打到几百人民币甚至更低,而做工程式创新则正是中国企业所擅长的。所以在2013年之后,中国品牌科沃斯、石头科技、小米等迅速占据全球主要市场份额。全球扫地机器人成为年销百亿美元的大市场,2024年出货2060万台。

笔者认为人形机器人必然也要经历类似扫地机器人的从需求洞察到需求完善的阶段,也会经历不止一轮的“绝望之谷”,把意志不坚定想赚快钱没有技术积累的企业洗出去。当然你也可以说扫地机器人与其说是机器人,不如说是更智能的工具,跟今天的具身智能机器人相差甚远。

其实倒也不必如此界限分明,现在去纠结人形机器人能不能实现真正意义通用机器人意义不大,饭还是要一口一口吃的,不能越过某些步骤直接去卖未来的价格。无论是在商业还是技术上都是不道德的。

人形机器人无论是对B端还是C端用户,归根结底还是要看功能需求的实现程度,你不能今天能够倒水明天不行,时不时出现死机和机械故障的问题。这是人形机器人企业必须做好的基础东西,而不是卖一个明天的产品,只有演示价值和娱乐价值。

那么,人形机器人应该有怎样的发展路径?

02、行业过热会提前导致同质化内卷

有分析报告指出,目前机器人行业也存在着技术等级划分。

L1:机器人无自主操控,类似遥控车。人类遥控机器人做动作(大部分机器人公司处于这个水平)。

L2:机器人有基础辅助智能+操控监督。人形机器人可以根据预编程做出动作并保持稳定,但仍然需要持续的人工监督和操控(目前业内顶尖的机器人公司能够接近这个水平)。

L3:机器人具身智能+训练监督。机器人在通过大量场景训练之后,具备了独立运行的能力,只在部分场景下寻求人工监督干预。(这也是目前所有机器人公司都在奋斗的目标,关键需要大量的数据训练和更强的AI模型)

L4:机器人自主学习智能+轻微监督。(这应该是大部分人预想的机器人了,可以帮忙做复杂的家务,这时候人形机器人才会走进千万家庭)

L5:机器人完全自主。(机器人达到甚至超越人类,参考各种科幻电影)

所以为什么会出现只是L2级别的机器人,但却获得L5级别机器人的关注度和资本支持?行业过热一定会导致大量同质化竞争内卷,做技术不如挖同行,做技术不如抄方案,只要考虑赚资本市场的钱就好了,其他的就不需要考虑了。如果人形机器人行业出现这种局面,那么很有可能会导致行业整体信誉度下降,资本泡沫只会成就极少数公司,然后其他公司一地泡沫。

前段时间机器人概念炒作大幅超越了产业基本面进度,在未来2-3年内不可能大规模量产的情况下给予了过高的业绩预期,很多机器人股的PE估值已经超过100倍PE。这样的PE对应没有盈利的机器人公司和少量的B端订单恐怕难以撑起来。

人形机器人技术是否成熟,体现在是否具备三个能力:在不同环境下执行5到10个通用任务的能力、执行任务时高成功率和高稳定性,以及处理多类型信息并快速作出决策与响应的能力。

高盛认为,目前全球人形机器人都未具备这三方面能力。

就算是行业内目前最乐观的估算,出货量也只有几万,远达不到出现市场效应的程度。据中信证券统计,2024年全球人形机器人出货数量将达到2000台以上,正式迎来商业化元年,目前主流厂商在手订单累计已超过1万台,预计2025年全球人形机器人出货将达到1万-2万台。

03、非人形机器人早已商用,人形机器人还需要长期主义

在工厂流水线、仓储物流和特种作业领域,非人形机器人早已占据主流,做好技术市场匹配才能活的更久。它们或许是机械臂、AGV小车,或是四足机器人,虽不具备人形外观,但凭借高精度、低成本和场景适配性,成为工业自动化的核心力量。例如,优必选的物流机器人已在比亚迪工厂实现货物分拣效率翻倍,而大疆的农业无人机每年喷洒农药覆盖超亿亩农田。

被称为机器人行业领军者的宇树,官方团队缺席了这次比赛颇有些遗憾,但宇树在行业内的领先并不是靠吹捧来的。高盛就认为宇树在硬件方面全自研电机、减速器、控制器、激光雷达等关键核心零部件,在软件方面自研高性能感知及运动控制算法。所以宇树的份额优势主要来自技术领先而非成本屠夫。

今年3月10日,智元启元大模型(GenieOperator-1),它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构,该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,实现了可以利用人类视频学习,完成小样本快速泛化,降低了具身智能门槛,并成功部署到智元多款机器人本体。这对于机器人整个行业统一模型范式,降低行业成本,快速迭代升级大有裨益。

技术的成长靠的是一次次揭短和正面问题,如果只有粉饰不敢回答用户的质疑和建议,那么就形不成正向的商业技术循环。当泡沫浪潮退去,正是打磨技术与产品最好的时期。宇树、智元、天工等都有不错的技术,但是真正决定成败的是商业化落地,历史上有太多技术导向的产品一地鸡毛。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏